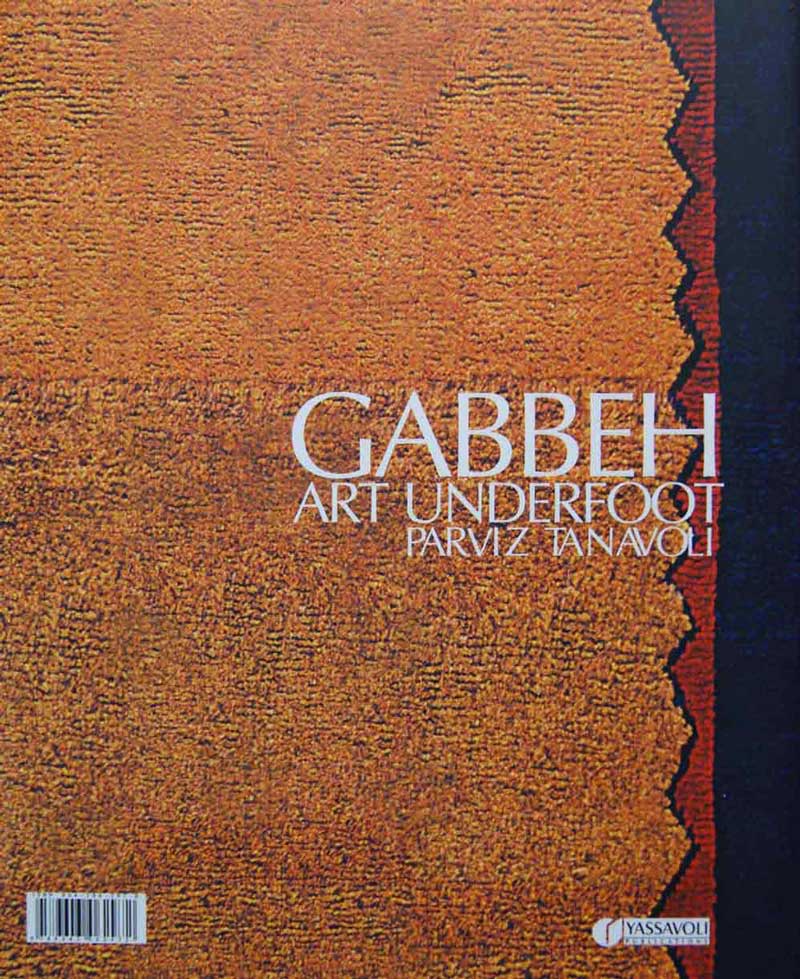

Dans le monde de la décoration d'intérieur, peu d'éléments portent le poids de l'histoire tout en étant tout à fait contemporains, comme un tapis Gabbeh fait main. Ces textiles remarquables, aux couleurs vives et aux motifs minimalistes, ont transcendé leurs origines modestes pour devenir des pièces convoitées dans les foyers du monde entier. Mais que sont exactement les tapis Gabbeh et pourquoi ont-ils captivé le cœur des designers et des propriétaires ? Dans cet article, inspiré du livre de Parviz Tanavoli "Gabbeh : Art Underfoot" (2004) de Parviz Tanavoli, nous explorerons le parcours fascinant de ces tapis uniques.

Gabbeh : Art Underfoot (2004). Avec l'aimable autorisation de Parviz Tanavoli.

Gabbeh : Art Underfoot (2004)

Cet ouvrage novateur représente la première étude complète consacrée exclusivement aux tapis Gabbeh, élevant ces textiles souvent négligés à la place qui leur revient dans le canon des arts textiles. Grâce à des recherches méticuleuses et à de superbes photographies, Tanavoli retrace l'évolution des Gabbeh, depuis les revêtements de sol nomades pratiques jusqu'aux formes d'art internationalement reconnues.

L'émergence d'une icône souterraine

Les origines anciennes du Gabbeh

Le gabbeh, expression artistique des tisserands nomades

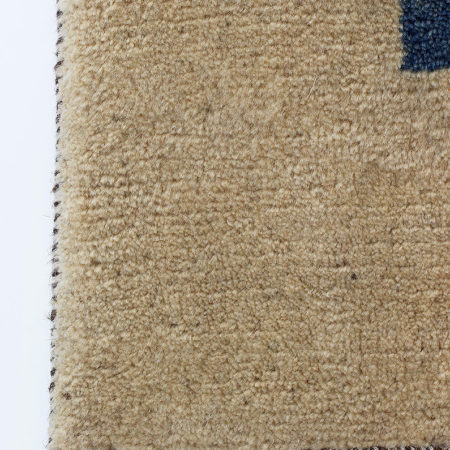

Les tapis Gabbeh se caractérisent par leurs poils épais qui leur confèrent une texture douce et unique.

Cliquez sur un tapis pour en découvrir les détails.

L'art sous nos pieds

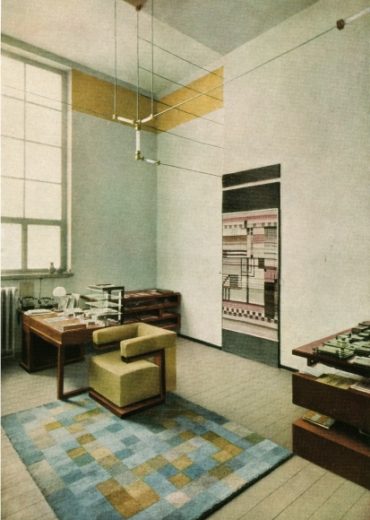

Bauhaus et Gabbeh : Des esthétiques convergentes

Dans un parallèle fascinant exploré dans "Gabbeh : Art Underfoot", Tanavoli révèle comment le mouvement Bauhaus du début du XXe siècle est parvenu, de manière indépendante, à des principes de conception remarquablement similaires à ceux que l'on trouve dans les tapis Gabbeh traditionnels. L'école du Bauhaus, fondée en 1919 en Allemagne sous la direction de Walter Gropius, cherchait à combler le fossé artificiel entre l'art et l'industrie, un fossé qui n'existait pas historiquement. Des designers du Bauhaus comme Gertrud Arnt ont créé des tapis avec des compositions géométriques et des blocs de couleurs audacieux qui ressemblent étrangement aux dessins du Gabbeh, bien qu'ils n'aient aucune connaissance de ces textiles tribaux iraniens. Tanavoli cite un tapis de composition "kheshti" (carreaux) conçu pour le bureau de Gropius, qui ressemble étrangement aux motifs traditionnels du Gabbeh. Quelles forces culturelles ont conduit ces traditions très différentes à converger vers des langages de conception identiques ? Et pourquoi les œuvres qui en résultent ont-elles été jugées si différemment par le monde de l'art ? Nous explorerons ces questions dans un autre article (à venir).

Artisanat traditionnel et responsabilité environnementale

- Laine provenant des propres moutons des tisserands, souvent dans des couleurs naturelles non teintées (gris, blanc, noir et marron).

- Procédés de teinture naturelle à partir de plantes indigènes de la région

- Techniques de filage à la main ne nécessitant pas d'électricité

- La longévité du produit final, de nombreux tapis Gabbeh anciens étant encore utilisés après des décennies.

Ces pratiques contrastent avec la production moderne de tapis, qui fait souvent appel à des teintures chimiques, à des matériaux synthétiques et à une fabrication à forte intensité énergétique. Les origines nomades du Gabbeh signifiaient également que les matériaux devaient être obtenus localement et de manière durable, une pratique qui se poursuit aujourd'hui dans de nombreuses communautés de tissage traditionnel.

Vivre avec le Gabbeh dans les maisons contemporaines

Trouver son Gabbeh

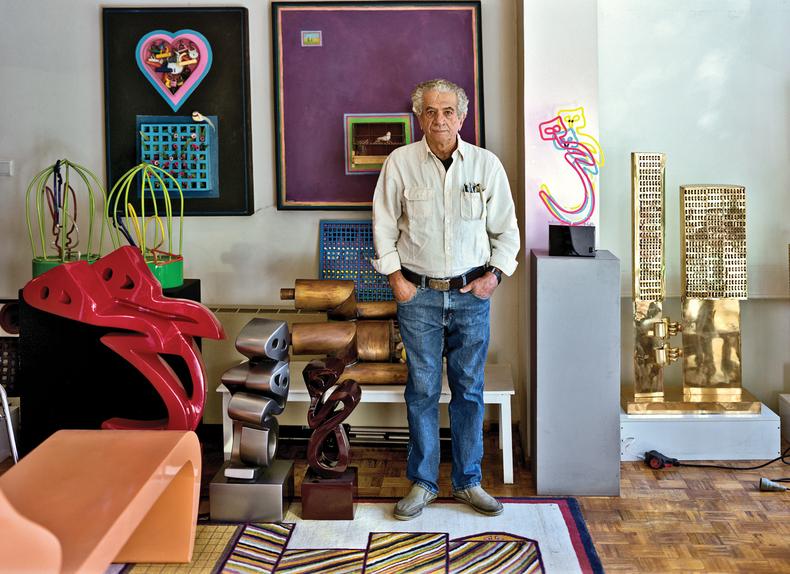

À propos de Parviz Tanavoli

Parviz Tanavoli dans son atelier. Avec l'aimable autorisation de Parviz Tanavoli.